- Accueil

- Agenda

- Étudiants à l’affiche

- Médiathèque

- Cinéclub

- Présentation du Cinéclub

- 2023-2024 – L’écoute au cinéma

- 2022-2023 – Cinéma et écologie

- 2021-2022 – Le multiple

- 2020-2021 – La cinéfable

- 2019-2020 – La jouissance-cinéma

- 2018-2019 – Métamorphoses

- 2017-2018 – Intérieur / Extérieur

- 2016-2017 – Résistances

- 2015-2016 – Visions

- 2014-2015 – La légende

- 2013-2014 – Le portrait

- 2012-2013 – La disparition

- 2011-2012 – La rencontre

- 2010-2011 – Indépendances / Cinéma

- Travaux d’étudiants

- Prix Serge Daney

- Annuaire

- Accueil

- Agenda

- Étudiants à l’affiche

- Médiathèque

- Cinéclub

- Présentation du Cinéclub

- 2023-2024 – L’écoute au cinéma

- 2022-2023 – Cinéma et écologie

- 2021-2022 – Le multiple

- 2020-2021 – La cinéfable

- 2019-2020 – La jouissance-cinéma

- 2018-2019 – Métamorphoses

- 2017-2018 – Intérieur / Extérieur

- 2016-2017 – Résistances

- 2015-2016 – Visions

- 2014-2015 – La légende

- 2013-2014 – Le portrait

- 2012-2013 – La disparition

- 2011-2012 – La rencontre

- 2010-2011 – Indépendances / Cinéma

- Travaux d’étudiants

- Prix Serge Daney

- Annuaire

Cars

Une histoire du cinéma américain.

Lorsque l’on cherche une définition possible à la notion de formalisme, on retombe sans cesse sur la définition de Ludwig Klages : « Le formalisme est la pensée par signes purs » ; et le philosophe de rajouter que « sans doute, le parfait formaliste serait un appareil de précision sans conscience » (nous sommes alors en 1950). Nombreux sont ceux qui voient aujourd’hui en cette définition une intuition de l’avènement de l’informatique qui allait bientôt s’étendre à travers le monde… Parmi tous les potentiels candidats au plus grand film formel de l’année 2005 (le duo virtuose Cuaron/Lubeski, Sokourov et ses jeux sur le numérique…), on a paradoxalement omis l’un des seuls films qui, d’un bout à l’autre, était justement né d’un ordinateur, qui alignait ces « signes purs » par la précision nette de calculs savants. S’il est évident qu’un support n’implique pas automatiquement le travail artistique et théorique qui peut lui être associé, il y a cependant ici, à la racine, un gouffre de possibilités esthétiques, de pistes et d’ouvertures. Le studio concerné, qui a hérité du cinéma classique une certaine capacité à ne pas exhiber ses explorations formelles au détriment de l’ensemble, n’a évidemment pas crié sur les toits ce qu’il est pourtant loin d’avoir fait qu’entrevoir, consciemment ou non…

Car Pixar peut répéter sans fin que la force de ses films réside dans la solidité de ses scénarios (ce qui en soit n’est pas totalement faux), l’affaire ne laisse pas grand monde dupe. Le scénario chez Pixar fait figure de modèle, de balise temporelle qui permet aux premiers films encore fragiles de se construire sur un socle exempt de tout soupçon. Pareil à l’attitude de Shyamalan vis à vis de la science des mises en scène classiques (Hitchcock, Tourneur…), le comportement des studios Pixar face aux scénarios de l’âge d’or hollywoodien va bien au delà de l’hommage : il s’agit moins de tracer une filiation (ce n’est pas cela qui fait tenir un film…) que de tester sans cesse la solidité de cet acquis ancien. Et tout comme Shyamalan remet continuellement en question la validité de cet héritage en fragilisant ses œuvres au delà du raisonnable, l’esthétique bouillonnante des films Pixar ne restera pas sagement assise à attendre que le script se déroule. Elle a eu au contraire, dès le début, un rôle central.

De l’art d’éclairer les images fausses…

Le plus grand souci de Pixar a en effet très vite concerné la lumière. Pour son incidence sur la validité des textures, déjà : combien de fois a-t-on entendu le studio se targuer de fourrures à milliers de poils, d’une eau plus vraie que nature, ou encore des vertus infinies du plastique (la matière la plus appropriée –car si artificielle– aux images de synthèse, ce qui explique entre autres que le premier film du studio se concentra sur des jouets). Mais aussi parce que les réalisateurs prirent visiblement rapidement conscience de son rôle primordial : c’est la lumière qui apporte vie et validité aux univers factices. Mieux que de mimer le monde réel, l’éclairage allait donner à ces scénarios carrés une existence propre, une singularité, une personnalité qui revendiquerait et sublimerait l’artificialité de ces images fausses et douteuses, car crées de toutes pièces. En d’autres mots, l’existence de ces divers éléments serait assurée par une approche artistique, et non mimétique (scrupuleusement fidèle à la réalité).

Il ne s’agit pas d’habiller corps et décors des habits les plus élégants – pas seulement, en tout cas. La lumière chez Pixar n’a certes jamais cherché à enlaidir son environnement, mais son utilisation première est toujours « émue ». L’éclairage n’est jamais plat ou aquarium : il créé un rapport à ce qui est éclairé, de l’effleurement qui appuie une fragilité de la matière à l’éblouissement qui en teste la force. Dans tous les cas, il s’agit de faire dialoguer l’objet par la lumière, et ainsi de lui donner vie (1). Prenons l’idée de la chef-opératrice Sharon Calahan qui, pour Ratatouille, choisit d’introduire une touche de luminosité dans les oreilles des rats (ou du moins de faire réagir d’une certaine façon cette partie du corps face à la lumière). Soudain rendue intuitive, dépendante, frémissante, cette simple parcelle rose colore chaque scène d’une émotion suggérée : penché sur une vitre par-dessus la cuisine, le rat semble apprécier l’odeur ; perdu dans les égouts aux lumières froides et aux reflets multiples, il semble fébrile et vulnérable ; au soleil de fin d’après-midi, il semble respirant et radieux… En appuyant par la lumière le caractère d’une matière (ici sa fragilité et sa finesse), les chefs-opérateurs du studio semblent ainsi constamment chercher à dépasser l’illustration (la reproduction) pour incarner chaque tissu organique, végétal ou minéral d’une émotion propre, d’un rôle, et donc d’une légitimité à « être là ».

Adouber par la lumière, c’est un principe qui dès les débuts s’est appliqué aux films entiers. N’oublions tout de même pas que le premier court du studio, Luxo Jr., mettait en scène deux lampes de bureau : la valse des deux cercles de lumière, déjà, métamorphosait un décor banal (un sol boisé) en un espace conceptuel, théâtral, voire abstrait ; que le décor –et le film– en deviennent alors intéressants ou vivants, qu’importe ! Par cette opération ils existaient surtout : c’est en gagnant un sens qu’ils devenaient crédibles. Pas crédibles au sens d’un simulacre de réalité (Pixar n’a jamais couru après l’apparence photoréaliste des « vrais films »), mais simplement en tant que matière virtuelle enfin dotée d’une pertinence ; or on sait combien, au cinéma comme dans tout art, la notion de réalisme correspond moins à un décalquage pseudo-objectif du réel, vieux fantasme naturaliste bien vain, qu’à une réinterprétation et digestion artistique de certains de ses éléments, soigneusement triés sur le volet (et ce, aussi discrète ou sobre que puisse être cette métamorphose). C’est chez Pixar le but premier, bien au delà des jolis jeux d’ombres. D’autres vecteurs jouent déjà ce rôle, bien entendu (via le sound design ou l’exploitation de la richesse des timbres de voix, notamment), mais le travail sur l’éclairage possède des armes qui en feront ici la donnée reine : la lumière a en effet d’emblée cette évidence, ce naturel, cet air de ne-faire-que-passer et cette légitimité constante (il faut bien qu’on y voie !) qui rend son influence aussi invisible que colossale.

La lumière sera enfin, chez Pixar, cet élément décisif qui nous révèle l’image de synthèse si problématique : ce rôle consacrera définitivement son hégémonie. Cette capacité à faire les présentations, à nous introduire à la matière numérique si glaciale, si peu aimable, achève en effet d’en faire une donnée primordiale – et ce n’est finalement là que l’aboutissement logique des utilisations pré-citées (donner crédibilité aux éléments et identité aux films). Il est intéressant de re-visionner Toy Story, premier grand contact des images de synthèses avec le public, pour voir les chefs-opérateurs Pixar, un peu gauches, mettre ce rôle multiple et central de la lumière en pratique. L’idée est là, presque trop enthousiaste : un soleil déclinant, orange violent, écrase la bassesse des manipulations d’un jouet qui tourne mal ; le même astre au zénith frappe d’un blanc éblouissant les façades de la petite banlieue, dissimulant l’intérieur obscur de la chambre aux horreurs du petit voisin sadique ; le premier voyage effectué hors du cercle connu de la maison voit défiler un monde noir de néons multiples, de sources crues et éparses. Et ainsi de suite… Bien souvent, la lumière induit ainsi la façon de recevoir la scène, influençant d’ailleurs manifestement le découpage.

les effets de transparence-diffusion dans Le Monde de Némo ; les éclairages théâtraux de Monstres et Cie.

Ces tentatives, dans les films suivants, gagnent en cohérence et en maîtrise : le travail lumineux construit à présent une identité sur le film entier, sans pour autant amollir la vivacité des propositions locales. Le Monde de Némo en est un parfait exemple. Nombreuses sont les scènes qui fonctionnent avec, voire en fonction des propositions lumineuses : déferlante des couleurs en mouvements durant le survol des coraux, plongée dans le dégradé de noir des abysses, milles reflets translucides et doux d’une armée sinistre de méduses, variations des couleurs sous-marines selon l’humeur (bleu, vert, gris)… Cependant, toutes ces propositions semblent surtout naître de ce qui fédère le film : une façon bien particulière de diffuser la lumière à travers la transparence de l’eau, entre halos lumineux et constante sensualité d’un éclairage toujours mouvant, vivant, flirtant, continuellement sur le point de la sur-exposition soudaine (même s’il ne passe jamais à l’acte). Omniprésence par ce biais, et ce contre la crispation du personnage principal, d’un appel à la vie, à l’instinctif, à l’incontrôlé, d’une invitation à épouser la fluidité omniprésente : chacune des scènes pré-citées dérive de cette pensée globale autant qu’elle apporte de nouvelles richesses au pot commun, prenant l’apparence d’une pulsion issue du concept lumineux de base. Les scènes à tête hors de l’eau, par exemple, sont délicieuses pour cela : elles sont moins une lumière en soi, entière, que l’éclairage originel amputé du miroitement et de sa diffusion habituelle, laissant les surfaces nues, comme étrangement artificielles et d’emblée hors-sujet. Mais la lumière plaquée qui sévit alors, dépourvue de ce fourmillement et de ces nuances sous-marines, existe une fois encore pour renforcer l’identité lumineuse du film, sa singularité cinématographique. Chaque opus aura ainsi sa méthode bien personnelle pour nous cogner aux images numériques : Les Indestructibles les densifie dans un contraste très fin, comme pour nous transmettre un souci d’élégance et de pesanteur ; Monstres et Cie. les met en représentation dans la subtilité d’une lumière ciblée, lampes douces parcourant l’entreprise ou rayons du jour filtrant des hautes fenêtres ; 1001 pattes amabilise son petit monde digital dans la tiédeur apaisante d’un éternel soleil d’après-midi…

Quelle importance, au final ? A quoi nous mène ce constat ? Qu’est-ce que la lumière et l’image peuvent bien avoir à faire de ce support virtuel qu’elles abordent ? Tout, en fait… Les rédacteurs des Cahiers du cinéma s’en donnent à coeur joie à chaque film du studio californien : depuis ses débuts, Pixar n’a fait que raconter l’histoire d’espèces (jouets, fourmis, monstres de cauchemar, superhéros, rats…) qui cherchent leur identité, leur raison d’être et leur rôle dans un monde qui leur est non adapté. Soit, en d’autres termes, l’histoire d’une forme qui cherche à exister autrement qu’à travers l’ombre d’un cinéma qui la regarde de haut. Il y aura ainsi toujours, pour les pauvres images de synthèses, ce hors-champ massif et écrasant d’un monde réel qui les surpasse : adultes au visage dissimulé (Toy Story), caravanes aux lumières fatales (1001 pattes), promesse fantasmagorique d’un musée (Toy Story 2), enfants terrorisants à peine entrevus (Monstres et Cie.), mains géantes et autres bateaux de pêche (Le Monde de Némo), grisaille étouffante des bureaux monochromes infinis (Les Indestructibles), cuisine aux milles pièges meurtriers (Ratatouille)… D’où une production si vivante aux films puissants et entiers, leur forme étant toute entière obsédée par un dilemme qui est aussi celui des scénarios. Car si, de film en film, on passera de la survie des SFX à une cohabitation (voire à une certaine domination marionnettiste dans le récent Ratatouille), les images de synthèse chez Pixar n’ont jamais existé autrement que devant un miroir leur renvoyant leur artificialité en pleine figure.

Un seul des films du studio fait totalement exception à cette règle. C’est Cars.

Approches et méfiances

Avant d’aller explorer plus en avant l’anomalie que constitue Cars, Il faut d’abord sans doute replacer ce film dans le contexte du studio où il a vu le jour ; les attentes suscitées par celui-ci, en un sens, ne semblent pas étrangères à la posture réactive, comme sur la défensive, qu’a adopté ce curieux film. Comme souvent dans les jeunes filmographies et les jeunes arts (voyez donc les dilemmes actuels du jeu vidéo…), la course aux avancées techniques a d’abord entretenu chez Pixar une certaine innocence. Touts entiers concentrés sur les défis informatiques, épopée honorable mais finalement assez étrangère à la qualité des films, et aveuglés (c’est d’ailleurs toujours le cas) par la certitude du scénario comme explication miracle au succès artistiques de leurs premières productions, les studios Pixar ont librement laissé gambader leurs talents de metteurs en scène, sans jamais les théoriser ni les questionner. Evidemment, le concept de mise en scène pour un film d’animation US peut sembler problématique, ne serait-ce que parce que les personnes chargées du storyboard ou du layout ont souvent une part de responsabilité dans le choix des cadrages et mouvements, ou encore parce qu’un grand nombre d’idées advient par l’émulsion du groupe. Impossible pourtant, à la vision des films dont les réalisateurs ont rempilé (Brad Bird pour Les Indestructibles et Ratatouille, John Lasseter pour les deux Toy Story et Cars), de ne pas reconnaître une « patte » : la mise en scène chez Pixar comme chez d’autres studios d’animation est une affaire assez large, englobant bien au-delà du cadre millimétré, mais elle reste tout de même fonction d’une vision individuelle et personnelle. Cette dilution des décisions de mise en scène amène, paradoxalement, un héritage automatique de certaines approches qu’on peut relier à cet art pourtant extrêmement précis qu’est le cinéma hollywoodien classique : comment confronter telle donnée graphique et tel évènement dramatique, qui montrer à ce moment précis, avons-nous envie d’être près ou loin de lui, est-ce que le rythme doit être simplifié durant ce passage… L’approche est discrète, globale, mais rigoureuse.

L’importance qu’il faut accorder à la dimension d’ensemble de telles mises en scène, à la posture générale des réalisateurs, est d’autant plus appropriée ici que la personnalité de ces cinéastes s’exprime surtout, encore une fois, dans le rapport qu’ils entretiennent chacun aux images de synthèse. L’armada quasi-inchangée qui perdure aux studio (animateurs, sound-designers, directeurs artistiques, chefs-opérateurs…) se charge à chaque film de mettre à disposition le même foisonnement dense, cette multitude de signes ayant pour point commun ce plaisir appuyé de l’exécution (voix excellemment castée, caractérisation minutieuse des personnages, complexité des textures…) ; c’est cette abondance festive qui fait l’identité de Pixar, le studio. Pour la suite, tout sera question d’approche de cette armée de synthèse, de ce flux qui pourrait presque exister seul comme simple spectacle, mais qui par sa présence met en lumière la singularité et le geste artistique de chacun de ses metteurs en scène. Pete Docter (Monstres et Cie.) organise minutieusement le tout, comme on rangerait une chambre en bazar, pour observer le résultat épuré à distance amusée et émue, dans un recul Lubitschien qui pousse à recevoir le déchaînement comme une représentation. Andrew Stanton (Le Monde de Némo) épouse lui le flux au plus près, gardant le dynamisme originel et son euphorie intacts tout en appuyant un petit nombres de traits privilégiés (l’enthousiasme d’un personnage, le vide d’un décor, la chaleur des reflets…), ces angles d’attaques grossiers qui permettent à la scène d’être reçue très simplement, voire basiquement, sans que la complexité de base ait pour autant été piétinée. Brad Bird, enfin, qui sur ce rapport aux images informatiques n’a sans doute pas été le plus pertinent, tente de capter et de nous présenter tout ce que la scène peut offrir jusqu’à sa dernière goutte de jus, dans un déchaînement boulimique qui amène le sur-découpage (Les Indestructibles) où les plans-séquences à arabesques (Ratatouille).

Et John Lasseter ? Le réalisateur jouit d’une certaine aura au studio comme à l’extérieur : leader et symbole, présent sur tous les plans (notamment la production), il fut le premier à nous présenter aux images de synthèses, à nous introduire à elles avec naturel, à faire la pari d’un réalisme sans ambiguïté (au sens d’une vision débarrassée de toute approche distante ou intéressée, de toute démonstration graphique pouvant faire obstacle au principe d’immersion). Curieusement, avec le recul, et à travers la comparaison que l’on peut faire avec le travail postérieur de ses collègues, il est apparu que la mise en scène de Lasseter ne s’était aucunement imposée comme modèle. Boudant toute construction rythmique, utilisant le mouvement d’appareil de manière très libre et technique (aucun maniérisme dans ces travellings…) dès que cela pouvait clarifier la situation, coupant au montage sans se poser la question du pouvoir que pourrait avoir le plan sur la durée, son découpage abandonne toute prétention ou fierté : plus que distrait, pas « transparent » pour autant, il n’est d’évidence pas exhibé au-delà de quelques effets ludiques sciemment exagérés (la découverte du nouveau jouet par un travelling arrière à travers jambes dans Toy Story, par exemple). Pas de cadres élégants ou patiemment composés… Ce ne sera plus le cas ensuite : le studio a en effet substitué à la précision des réalisateurs anciens (où placer l’horizon dans mon plan, disait Ford…) une certaine tendance de la décennie actuelle, plaisir simple et direct de l’image-son, le plan se transformant en récepteur élégant mais plus anonyme d’une belle lumière, d’une belle musique, redistribuant moins au montage (à la scène) dans son entier, préférant jouir de l’énergie directe qu’il peut véhiculer seul. Chez Lasseter, qui reçoit en héritage un classicisme difforme et ambigu, il est d’emblée évident que le seul bénéficiaire ne sera même plus la force des scènes, elles-mêmes outils, mais celle du film entier.

figé de toutes parts, le passage ne laisse plus apparaître que l’abstraction de sa mise en scène, soudain nue.

Cette approche devenue inhabituelle n’a pas la droiture et la fermeté des mises en scène des années 30 ou 40. Les mouvements volages peu définis ni décisifs, la multiplications des angles de prise de vue pour une même scène, les focales courtes utilisées par défaut (englobons un maximum d’informations…) et la profondeur de champ immense qui en résultent : tout cela, en un sens, semble presque flirter avec certains canons propres à la télévision. Ce dénuement assez violent de tout ce que la mise en scène peut avoir de séduisant (de cinématographique dans l’imagerie) joue pourtant toujours chez Lasseter au service d’une clarté du film dans son ensemble, de ses enjeux généraux ; d’une clarté telle, en fait, que cette limpidité crue révèle régulièrement le caractère doucement conceptuel de ses découpages. On sait la dimension hautement abstraite de l’art hollywoodien classique, justement parce que l’objet de ces films se joue exclusivement dans le découpage, dans l’idée, dans l’impalpable, créant sens uniquement via la forme la plus pure, la plus sèche (quoi montrer et comment, ce sera tout). Certains réalisateurs d’alors ne manquaient pas d’effectuer quelques poussées contrôlées un brin trop loin dans ce territoire, mettant fugitivement à jour la dimension cérébrale, mathématique, de ces mises en scène (Fritz Lang notamment : rappelons-nous de la projection d’un film classique dans le film classique, dans une mise en abyme inconfortable et crue amplifiant l’abstraction, lors du final de Furie). Si le découpage de Lasseter, comme on l’a dit, n’est pas dans la pure filiation de ce cinéma classique, plusieurs accidents de son premier film laissent régulièrement apparaître la dimension conceptuelle de son entreprise.

Certains plans de Lasseter annoncent ainsi très clairement leur programme, comme on pose une équation.

Il faut faire arrêt sur images pour recevoir de façon violente ce que le flux du montage, peu soucieux de mettre en valeur ses plans comme entités isolées, transpose dans le sens, dans l’abstrait, dans l’impression diffuse – mais juste – qui fait de Toy Story le film le plus impeccablement efficace de la production Pixar. Car cet aspect « expérience de laboratoire » n’est jamais recherché en tant qu’effet de style ou de recul : il est simplement une vue accidentelle des coulisses, qu’on entraperçoit ici pour diverses raisons liées au limitations techniques et à la maladresse des débuts (simplicité et artificialité des matières, vide des décors, limitations des détails, géométrie générale, difficulté via une animation parfois chaotique à faire illusion sur le « jeu » d’acteur…). Ne nous trompons pas : même si sa mise en scène conservera toujours une certaine sécheresse, Lasseter n’a pas pour but d’amener en contrebande une dimension mathématique contre son film. Toy Story est au contraire manifestement soucieux de renouer avec une sorte de divertissement total, et Lasseter est le premier artisan de cette reconquête. Mais son approche n’en démord pas : l’homme qui nous a présenté ces images factices, l’homme qui les connaît si bien, est aussi le premier à se montrer gêné par elles. Le fait que son scénario (qui rappelons-le n’est pas une base, mais un simple outil au service d’un projet cinématographe, extrait de lui) se pose constamment la question du statut de ces objets (jouet ou pas jouet, réel ou faux, projection de la psyché intime de l’enfant ou produit anonyme fabriqué en série…) nous invite, à notre tour, à nous méfier de ces images, à ne pas se jeter dessus sans les digérer. La voici la personnalité du réalisateur Lasseter, son propre rapport aux images de synthèse : connaisseur qui sait comment en extraire une dramaturgie parfaite, mais jamais trop près d’elles, jamais définitif quant à la validité qu’il voudra bien leur accorder. D’où ces angles et cadres jamais totalement avantageux, ce découpage détaché qui ne traite jamais les plans avec soin ou préciosité… Ce qu’on en fera, de ces images sacrifiées à l’ensemble, reste l’unique priorité – et le fait que Lasseter soit le plus ardent défenseur de la primauté illusoire du scénario au sein du studio n’en est que la plus parlante confirmation.

On comprend que les successeurs (Docter, Stanton, Bird) n’aient pas réellement souhaité appuyer ce trouble-là. Plus confiants, moins directement attachés à l’Histoire de cette forme nouvelle qui évolue assez vite pour pouvoir rapidement concrétiser ce qui leur était jusqu’ici inaccessible, ils s’abandonnent à la beauté des images et à leur possibilités (Le Monde de Némo), ils les stylisent et les dédramatisent de façon décomplexée (Les Indestructibles)… Les cadres gracieux se multiplient, les angles ce cisèlent (profils, faces) et se subtilisent. Tout comme Lasseter, qui intégrait (visiblement inconsciemment) son travail et ses préoccupations au sein même de sa mise en scène, le découpage restera chez eux affaire d’évidence jamais mise en doute, moyen d’expression naturel qu’il n’est pas question de remettre en cause. C’est dans ce contexte-ci, onze ans après Toy Story et vingt ans après la création du studio, que nous arrive Cars. Lasseter s’étant montré moins présent durant quelques années, sa reprise de la réalisation apparaît d’abord aux fans du studio comme un retour bienvenu aux origines, puis très vite comme une régression déplacée : à travers les premières images diffusées sur le web, le postulat du film apparaît à beaucoup trop basique, l’anthropomorphisme pas assez réaliste (un comble !), et l’esthétique trop simple (enfantine, diront certains). A travers ces inquiétudes se profile surtout pour la première fois l’idée de périodes, de l’Histoire du studio et des évolutions de ses propositions cinématographiques (la création du film coïncide d’ailleurs avec la fin du contrat Pixar-Disney, dont la possible résiliation dessine déjà l’idée d’un avant et d’un après). Pour résumer, on craint alors surtout de Cars un académisme, soit la répétition à vide des formes d’un classicisme que peu sont alors pourtant capable de délimiter temporellement dans la courte filmographie du studio.

Se pose ainsi la question des motivations d’un film qui, par sa place dans la filmographie du studio, mais aussi par son changement de rapport aux images de synthèse (on l’a dit, c’est le seul opus Pixar à ne pas présenter de miroir à ses créatures artificielles), se retrouve dans la position de l’œuvre qui redistribue les cartes, qui repense les rapports jusque là établis et incontestés – et qui, de ce fait, se retrouve enchaîné au passé. D’où un certain statisme ? Cette laisse esthétique, Lasseter ne va pourtant pas la traîner comme un fardeau : se posant la question de ce à quoi elle ramène, le premier réalisateur revenu sur ses terre va pour cette fois questionner non plus les images (laissées tranquilles, puisque exceptionnellement seules et omniprésente cette fois-ci), mais le rapport que lui et ses pairs ont jusqu’ici entretenu avec elles. Premier film réflexif du studio, Cars sera à sa sortie peu aimé. Et, en effet, cette oeuvre n’est pas un film très aimable.

La nuit contaminée

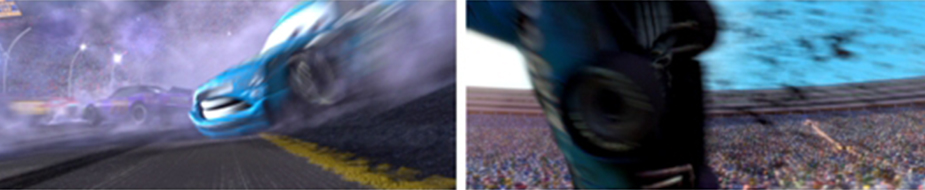

Cars naît dans le noir. Aucune image, sinon trois plans fugitifs et espacés, inserts d’une seconde tout au plus, dont le son résonne ensuite comme pour une déflagration ; une ouverture qui, littéralement, dégueule. Instantanés supposés d’une course de bolides, cadrés pour être avant tout compris comme un flux de lumière et de couleurs peu intelligible, ces plans au son agressif frappent les trois coups d’une esthétique séduisante et hybride. Le film déroule tout naturellement son programme à partir du rien, émergeant de cette proposition abstraite posée en prologue : le noir n’est que l’obscurité intérieure d’un camion qu’à présent on ouvre, la potentielle voix-off omnisciente devient bref dialogue avec le transporteur, la découverte fétichiste et décomposée de la voiture-star est tant affaire du spectateur que celle des journalistes soudain partout présents… Dans la régularité assurée du montage d’inserts dévoilant amoureusement le véhicule (une roue, un bout de carrosserie…), le noir tisse et fabrique sous nos yeux ce que va être le film, la lente sortie du camion s’assimilant pratiquement à un accouchement : de la pure forme initiale naît cette esthétique chiadée qui en est le prolongement. Première présente à l’écran, sans point de comparaison disponible, elle impose son ordre.

Il semble d’abord difficile de cibler ce qui dérange tout au long de cette séquence d’ouverture, course automobile nocturne à laquelle participe le bolide tout juste sorti de son camion. Les premières images qui nous parviennent de l’esthétique tout juste enfantée sont fières et séduisantes, travellings tournants et rapides, traversées de l’espace admiratives décrivant la grande foire fluo et clignotante. Les plans et leurs mouvements sont multiples, nombreux, la plupart du temps gratuits ou transparents, listant simplement les multiples détails de l’immense course ; le tout tient, cependant, dans une étrange cohérence. On ne peut pas parler en soi d’une esthétique clip, la vitesse du découpage étant relativement raisonnable et ses effets rares, mais on tient là l’essentiel : une suite d’image non dramatisée, le plaisir d’une forme flatteuse qui fonctionne par accumulation autour d’une simple cohésion lumineuse (sources multiples contre nuit), le montage laissant à la chanson en cours la charge d’assurer seule le coulant des raccords. Il suffit de voir la fluidité et la discrétion avec laquelle les titrages du générique s’insèrent dans le film, donnée supplémentaire ajoutée aux images éparses et indépendantes qui font patiemment la queue en attendant leur tour, pour saisir toute la logique audio-visuelle (littéralement, puisque ce n’est rien de plus !) d’un tel flux… Le défilé obéit ainsi à ses propres règles, n’amenant aucune sensation de faiblesse ou de remplissage.

La gêne qui imprègne ces images vient donc d’ailleurs – de plus profond, devrait-on dire. La complaisance dans le « plan-choc » et la séduction graphique qu’opère le film (brillances, contrastes, rapidité…) engendrent une invasion qui, loin de constituer une remise en doute, intègre l’image comme une intrusion intérieure et logique : la télévision s’installe à l’écran. Le cadre cinémascope se voit en effet vite paré de divers oripeaux liés à la retransmission de la course, noms des présentateurs ou animations, incrustations de petites fenêtres vidéos ou transitions kitsch, regards ou adresses à la caméra… Le procédé n’a ici rien de réflexif, le but n’est en aucun cas de « sortir » le spectateur du film dans lequel il vient fraîchement d’entrer : au contraire, Lasseter et son équipe semblent se ravir de la familiarité de ces divers éléments, sans doutes assez amateurs et connaisseurs de la chose pour nous transmettre toute la dimension domestique et rassurante de ces inserts, offerts comme un petit air connu. Le malaise naît ainsi non de la télévision elle-même, mais du trouble né de la voir s’intégrer si naturellement à l’image : quelle est la véritable identité de ce que l’on nous donne à voir ? Du mariage hybride entre esthétique cinématographique (tant bien qu’il puisse exister une telle chose…) et esthétique télévisuelle, que devons nous précisément retenir et recevoir ? Il est évident que le spectateur ne se pose pas tout haut de telles question, mais le montage sait ici jongler avec son confort, du plaisir qu’il recherche à ses attentes émotionnelles : assis entre deux chaises, recevant deux esthétiques familières entremêlées, nous épousons de force le caractère composite du film, contraints d’accepter sa difformité comme évidente.

On l’a évoqué, John Lasseter est un fan averti de ces courses et de leur retransmission : nul doute qu’il prend un grand plaisir à ouvrir son film de la sorte, sans arrière-pensée aucune, et là n’est évidemment pas le problème… Car une fois mis de côté tout jugement qualitatif (critiques ressassées des réflexes télévisuels ou clipesques), il ne reste plus que la force étrange de cette cohabitation – d’autant plus problématique que cette dernière apparaît ici évidente et logique, presque incontournable, là où on aimerait ressentir un geste contre-nature. Encore une fois, Lasseter se positionne dans cet angle pas évident qui s’enthousiaste des images sans jamais leur faire confiance, curieux réflexe témoin d’une éthique bizarroïde qui sait jouir des formes de synthèses sans pour autant céder aux caprices qu’elles suggèrent (soit ici la prétention qu’aurait été de mettre en scène la course de cette manière sans y imprimer les stigmates de l’origine télévisuelle d’un tel découpage – ou encore en cantonnant la télévision à part, dans une quarantaine hypocrite faite d’images neigeuses ou autres cadres 4/3…).

Ce qui fait alors de Cars un film formel, au sens le plus zombie du terme (soit, très bêtement, un film exclusivement préoccupé de formes) tient à la place qu’assigne cette fois Lasseter à ce filtre, cet écran de doute : autrefois plaqué entre l’espèce choisie (jouets, fourmis…) et ce qui la dépassait, il occupe à présent l’espace qui flotte entre le film dans son entier et ce qu’en reçoit le spectateur. Déplacement léger qui laisse cependant la forme seule tourner en rond, se questionner, « paniquer ». Il y a une très belle idée dans Cars, certes guère neuve mais qui ici trouve une application particulièrement poétique : le danger que représente la nuit. L’ennemi chez Pixar a toujours été insidieux, résidant là où on ne l’attend pas : le danger n’est pas le nouveau jouet, c’est le voisin qui les utilise mal (Toy Story) ; le danger n’est pas l’enfant, mais le collègue qui veut l’exploiter (Monstres et Cie.) ; le danger ne vient pas de l’océan redouté, mais des maladresses de celui qui en a peur (Le Monde de Némo)… Pour ce nouvel opus, le réalisateur ayant fait un pas de recul, le méchant désigné (le bolide éternel second) est carrément relégué au plan de second rôle utilitaire, seulement présent en début et fin de film, laissant la place à un mal qui concerne autant les personnages que le spectateur devant son écran : le véritable ennemi, ici, c’est le noir.

Reprenant à son compte une gigantesque tradition cinématographique et plus largement artistique, Pixar hérite d’une manie déjà propre à Disney – rappelez-vous ne serait-ce que les rituels nocturnes de Dumbo, où la tombée du jour résonnait comme l’arrivées des différentes épreuves (première nuit au monde sous l’orage, confrontation au feu au sein du chapiteau, et bien sûr la fameuse cuite aux épanchements abstraits), scènes que la nuit habillait d’un onirisme ancestral. Mais au-delà, c’est l’imagerie du cinéma d’horreur (morts-vivants, vampires…) et du film noir qui impose la nuit comme retournement du monde, univers bis et parallèle où les personnages se révèlent et où les pulsions se réveillent. Excepté une excursion champêtre plus comique (quoique cette soirée-là réponde à d’autres canons esthétiques, on en reparlera), toutes les nuits de Cars revêtiront ce rôle de Cassandre ironique, ramenant avec elles les tentations graphiques et les mauvais réflexes, jouissant à nouveau du balai des lumières froides et des découpages simplement occupés à leur contemplation, rebâtissant méticuleusement l’esthétique hybride. Cars fait de la nuit son grand méchant loup, royaume où le film redevient dangereusement formel, tracassé, inquiet et instable… Tout l’enjeu scénaristique, si l’on peut dire, consiste à ramener le règne du jour.

Cauchemars d’une forme

autre film qui prolongeait, tordues et hantées, les formes du cinéma classique américain.

Tout au long de l’ouverture (la première nuit), le cinéma reprend peu à peu ses droits. Le retour d’une mise en scène, que Lasseter entend également comme un retour du scénario (et c’est normal, les deux sont chez lui interdépendants), s’effectue paradoxalement par le biais du passage le plus télévisé : présentant chacun des trois concurrents à force d’effets et d’incrustations, la voix-off du présentateur permet de poser les premières bases d’une dramatisation basique (soit un futur retraité, un nouveau venu arriviste, et un éternel second ; le tout résumé et compacté de manière presque ironique en fin de reportage, comme on assénerait un pitch). C’est peu, mais cela suffit à revenir aux flux cyclique et continuel de la course en se permettant cette fois d’y cadrer plus de « visages » et d’expressions, d’échanges prolongés, de raccorder la majorité des plans autrement que pour leur simple énergie graphique (installation définitive d’une continuité temporelle, ébauches de montages plus complexes) – et, enfin, d’intégrer la notion d’évènement à travers le carambolage, qui fait d’ailleurs taire la chanson en fond sonore par la même occasion. Lasseter semble particulièrement soucieux de faire disparaître les éléments télévisés le plus discrètement possible, sans que personne ne remarque leur graduelle absence : même une fois la course terminée, certains cadres pré-supposés « sains » sont encore soudain agressés par un petit zoom incongru, le gel de l’image au détour d’une photographie, ou encore par le regard caméra d’un policier donnant l’ordre de ne pas filmer. Mais ces mélanges sont peu à peu neutralisés et rationalisés au profit de la tendance cinématographique : un ralenti de banc de montage montrant le passage de la ligne d’arrivée est apaisé au moyen d’un travelling arrière pragmatique qui enferme l’image dans l’une des télévisions du stade ; ailleurs, nous passons d’un plan d’interview à un cadre plus large donnant à voir la caméra TV qui l’enregistre ; ou ici encore, c’est un plan épaule et continu (suggérant donc un opérateur à l’affût) qui finit par se stabiliser et se faire oublier, pour enfin devenir simple donnée du découpage naissant… Par le foisonnement de cadres flottants à l’identité incertaine cherchant leur objet dans le décor, il n’y a ainsi aucune coupure nette – sinon peut-être ce point de non-retour que constitue les divagations mentales du héros songeur, court « rêve » saturé d’effets télévisés qui désigne enfin ceux-ci comme étrangers à la réalité du film (quelques instants plus tard, l’insert d’une publicité tout aussi cloisonnée et hystérique reprendra d’ailleurs le flambeau pour définitivement enfoncer le clou).

Il y a bien sûr une raison simple à ce que Cars abandonne cette cohabitation : si la télévision ne disparaissait pas, on ne pourrait quitter le décor du stade qui légitime sa présence (et il faut bien que l’intrigue avance) ! Mais le fait que Lasseter fasse absolument tout pour que ce glissement passe inaperçu, là où un simple changement de scène aurait suffit à réformer le régime visuel, laisse évidemment assez songeur… Ne serait-ce que par l’arrivée d’une scénarisation et de référents stables (personnages, lieux, enjeux…), l’esthétique mute de toute façon d’elle-même : à la fin de l’ouverture, le tout a abandonné sa tendance à la jouissance un peu gratuite de l’image pour mettre en scène son matériau, dans un classicisme d’ailleurs plutôt réfléchi et rigoureux. Qu’importe : le but de la lente et invisible métamorphose opérée par Lasseter est justement de dissimuler ce changement, et de nous faire ainsi assimiler ce nouvel ordre cinématographique à celui, hybride, qui a ouvert la danse, de telle sorte que le film ne semble plus qu’être le prolongement de cette furie première : unique esthétique recouvrant tout le métrage et qui se verrait, de temps à autres comme lors de cette première séquence, prise de fluctuations nous rappelant sa nature originelle et problématique. L’arrivée du jour et l’échappée du stade ne font donc qu’apaiser et endormir le déchaînement, comme pour une trêve. Dans un montage tout en ellipses, qui par une savant jeu de transformation des ambiances lumineuses tient encore à prolonger l’impression de continuité, le film nous donne à voir la progressive disparition de tout ce qui peut compliquer l’image, les cent petites lumières substituées à un éclairage général plus doux, les décors se simplifiant petit à petit, le tout terminant finalement sa course à travers de vastes paysages de western. S’impose ainsi l’impression, par ce biais, que la forme est un temps au repos.

Ce nettoyage patient de l’image, qui semble vouloir renouer avec les décors et le rythme d’un classicisme passé approché comme porteur de vertus « curatives », ne coupe pas pour autant les ponts avec ce que le film a d’abord engendré, comme on pourrait se poser en opposition : bien qu’à présent traversé par une dramaturgie (la course contre la montre) qui lui donne du coffre, cette succession de vues n’est finalement pas si étrangère aux montages ayant ouvert le film, simple suite de plans descriptifs et attentifs fluidifiée par une chanson courant en fond sonore… Un lien reste donc tendu, disponible. La séquence joue certes sur une relaxation, un étalement apaisé de la tension visuelle et rythmique qui a jusqu’ici régi le film : cette remontée dans le temps, exploration touristique de l’histoire du cinéma américain, n’a rien de solennel ou de mélancolique – on flirte plutôt ici avec la nostalgie légère d’une imagerie basique, à la lumière dorée et agréable du chromo. Mais c’est précisément via ce relâchement d’attention, qui se manifeste discrètement à divers niveaux (les chefs-opérateurs enfonçant leurs ambiances dans les tons chauds pour finalement les délaver et les faire mourir, le scénario effleurant pour la première fois la fragilité de son personnage principal, la musique vidant l’espace sonore soudain laissé au seul son régulier et ronronnant du moteur…), que l’esthétique de la nuit remonte doucement le fil, ré-inversant silencieusement la mutation dont elle a précédemment été l’objet. Le ver est dans le fruit : idée géniale que cet intérieur du camion rempli d’écrans et parsemé de néons multicolores adoucis par la lumière du jour et qui, une fois l’éclairage naturel hors-jeu, brisent le noir avec violence et mauvais goût, nous rappelant soudain leur présence. Dans la fatigue générale qui est celle des personnages, la nuit et le malaise de son esthétique trouble reprennent ainsi la main.

Il ne s’agit pas tellement de jouer à pile ou face : si le film se contentait de ces allers-retours, sa portée serait vite limitée. Ce qui fascine ici visiblement Lasseter, et qui fait tout l’art et le sens de cette séquence (la deuxième nuit), c’est la nature même de ce nouveau glissement esthétique, sa singularité et sa « personnalité » si l’on peut dire : soit l’histoire fantôme et parallèle que raconte la forme seule, et la richesse qu’elle crée en se superposant au script. L’arrivée des quatre bolides voyous sur la route n’a en soi pas tellement de sens, sinon très vaguement en tant que caricatures poussées à l’extrême des défauts du héros, et par extension de sa génération : la proposition reste alors faiblarde et assez bancale. Il en va autrement de quatre entités lumineuses et colorées apparues du noir, introduites à la façon dont l’ouverture nous avait présenté notre héros (une succession de plans rapprochés et séduisants décomposant la carcasse). Il suffit de quelques plans pour que les quatre percées criardes racontent déjà, muettes, le fatalisme acide d’un inévitable retour du refoulé, tendance réprimée qui revient à l’envoyeur plus difforme, plus kitsch, plus monstrueuse encore. Quoiqu’il pense vouloir traiter au sein de cette séquence, c’est le revirement addictif à cette esthétique ambiguë et séduisante que Lasseter met d’abord en scène, chorégraphiant la danse attirante et dangereuse de ces objets de lumière fluo qui glissent de façon serpentine entre les voitures, qui s’approchent en formation, comme un vol d’oiseaux de mauvaise augure, du camion isolé transformé en proie. Le script en soi n’a pas besoin d’appuyer cette gravité : il s’amuse au contraire de ces nouveaux personnages, offre la scène sous un angle surtout humoristique, et c’est tant mieux ! La tension que les formes installent en sourdine colore discrètement la scène de la juste tonalité, tissant un canevas qui au bon moment pourra alors exploser en sens et sensations, bien au-delà de la sécheresse d’un retournement purement dramaturgique qui resterait, sans cet apport, matière morte et mécanique.

Cette cassure, ce moment où le script met son personnage en danger et démarre véritable son histoire, a lieu lors de l’abandon du héros endormi sur l’autoroute, bévue qu’ont accidentellement provoqué les quatre jeunes chauffards. A une logique scénaristique ironique (voulant être le premier, le héros a poussé son transporteur à rouler de nuit, provoquant indirectement la catastrophe qui lui revient en pleine figure) s’appose une logique formelle acide : le retour des lumières de la nuit a été trop violent, trop poussé, et la machine esthétique s’emballe. Éblouissement des phares, lumières filantes et stroboscopiques, évolutions à l’aveugle au milieu du noir : la forme nocturne a atteint à son tour un trop-plein, comme on le dirait d’un écœurement, se déchaînant soudain sur celui qui la célébrait dans une dégénérescence qui vire dangereusement vers l’abstrait total – celui d’une pure forme, poussée trop loin dans son plaisir gratuit, soudain définitivement vide. C’est dans ces rencontres si typiques du cinéma américain, lorsque image et dramaturgie s’entrecroisent savamment avec juste ce qu’il faut de conscience et de distance – d’élégance –, que naissent les plus beaux plans : celui de la beauté macabre des éclats de lumières caressant de plus en plus rapidement la carrosserie du héros encore endormi, comme offert en sacrifice au milieu de la route ; ou celui de ces camions de dos, aplats noir béants que les contours lumineux au rouge sévère rendent soudain tous semblables, clonés, dans une union aux accents malsains, tombant le masque lumineux séduisant pour dévoiler un monde fait d’apparences et de faux-semblants ; puis ces quelques plans enfin où le véhicule quitte le rassurant filet des lumières sagement alignées pour s’enfoncer dans le noir, pris minuscule dans de larges cadres d’ensemble qui évoquent l’imagerie archaïque des enfants s’aventurant dans l’inconnu des bois sombres.

Qu’est ce qui nous permet, pourrait-on se demander, de voir dans cette séquence autre chose que ce que le scénario (le coffre s’ouvre, la voiture tombe et se retrouve perdue au milieu de la route) demande d’application graphique minimum pour être compréhensible ? Par le mariage d’une intrigue et de variations formelles, cette scène semble bien raconter – et ce n’est en rien contradictoire avec les mouvements intérieurs du script, bien au contraire – la découverte catastrophe et angoissée du vide (émotionnel, sémantique) qu’entretient le séduisant monde des lumières, nous donnant à apprécier ce que cette forme a de purement agressif. Mais qu’est ce qui, au-delà du ressenti, valide une telle lecture ? Tout film un tant soit peu rigoureux a le réflexe de travailler et structurer sa continuité pour confirmer ce genre d’impressions : il lui faut constamment légitimer, transformer la coïncidence en signe, le déroulement des évènements en fatalité, la proposition en évidence. Et si ce passage-clé ouvre la parenthèse d’une retraite qui occupera les deux tiers centraux du film, une scène identique la referme donc, comme en miroir. Son résumé est simple : après plusieurs jours passés dans la petite ville qui l’a accueilli, le bolide de course décide de rester un jour de plus pour visiter chacun des commerces, faisant ainsi revivre un temps le glorieux passé de l’ancienne étape routière. Pour clore la journée, alors que le soleil se couche, les habitants allument tous les néons des magasins au repos depuis des années, parcourant eux-mêmes les rues vides et illuminées. Plus de coïncidence liée à l’intrigue, cette fois-ci : le retour imminent des journalistes qui suit, et qui ne dépend en rien des évènements en cours, pourrait advenir à n’importe quel moment. Il y a donc un sens et une logique, autres que purement scénaristiques, à ce que l’allumage de multiples lumières artificielles provoque le retour stroboscopique et éblouissant d’une armée de phares et de flashs.

Encore une fois, comme c’est toujours le cas pour les films classique qu’on s’entête à aborder par le seul bout des scénarios et de leurs « messages », c’est la mise en scène qui décide de la façon dont nous recevons ce passage. La mise sous tension des enseignes fluo ramène dans le découpage le gros ou très gros plan les décrivant, le montage se calle à nouveau sur le rythme d’une chanson… La lumière artificielle se diffuse à travers la ville devant les deux amants spectateurs qui, isolés seuls par le cadre, désignent ainsi d’eux-mêmes le contre-champ comme spectacle : un phénomène à contempler. La mise en scène suit, s’attardant étrangement sur la fluidité des mouvements, les matières, les reflets, Lasseter consacrant des plans entiers à admirer les circonvolutions gratuites de la lumière sur la ferraille, comme fasciné par ce qui tient ici de l’expérimentation un brin contre-nature. La séquence est surtout particulièrement riche par la façon dont elle sait très subtilement appuyer le décalage entre la chaleur du geste (le plaisir communautaire convoqué, qui domine la scène) et l’incongru un peu sinistre du tableau qu’on nous dessine : nous retrouvons encore une fois un tic propre aux productions Disney récentes (2), celui de suggérer le conceptuel des situations (leur essence crue) en lâchant les corps dans un lieu trop grand pour eux, immense terrain de jeu où les personnages isolés peuvent tranquillement dénouer leurs problèmes.

Ainsi, à travers l’étrange vision d’une dizaine de voitures tournant pour rien au milieu des rues de la ville fantôme, qui s’est entièrement illuminée pour eux, grandit le sentiment (la dite « essence » de la scène) que l’idée aimable de faire revivre artificiellement la cité renferme en son sein quelque chose de profondément mortifère. La séquence ne choisit aucune des deux tendances qui l’animent, la mise en scène s’occupant calmement à constater ce mélange qu’on remue sous nos yeux : visiblement attendri et complice de ce que ses personnages entreprennent, Lasseter est aussi celui qui y fait répondre le retour agressif du régime visuel destitué. Apparaissant encore une fois du néant, tout au bout d’une route, l’esthétique de la nuit peut renaître parce qu’on lui a préparé le terrain : pas seulement par le foisonnement de lumières artificielles, mais aussi par leur « inutilité », le plaisir qu’ont les cadres à s’en délecter sans autre but, leur existence indépendante de tout rôle dramatique. Groupuscule de points éblouissants qui cache encore une fois sa véritable identité (on pense d’abord à des touristes), la forme agressive contamine à nouveau le film à une vitesse foudroyante, remplissant l’écran de lumières épileptiques, de mouvements épaules, de zooms, de signes visuels et sonores venus de toutes parts (même d’en haut, puisque les projecteurs d’hélicoptères ouvrent la danse) sans autre construction et cohérence que celle d’une accumulation effrénée…

Au-delà d’une panoplie de figures négatives associées à l’univers des courses et des médias, au-delà de cette vision thématique, il y a donc bien au sein de Cars un spectacle à l’œuvre de la mutation des formes, de l’aventure d’une esthétique qui, pour rentrer à la maison, doit subir toutes les transformations formelles ; en passer, finalement, par l’expérience de tout ce qui secoue aujourd’hui le monde des images. Pour simplement aller faire une cure nostalgique dans le décor d’une Amérique passée ? Ce n’est évidemment pas si simple… Ce que Lasseter offre comme alternative – ou du moins comme vision de l’origine de ces circonvolutions – reste le cœur du problème (une heure de film, tout de même), proposition ambiguë et opaque qu’il faut approcher avec prudence.

Le laboratoire hollywoodien

John Lasseter est-il un cinéaste et cinéphile réactionnaire ? Même s’il est le pionnier de l’animation de synthèse et le leader de ses avancées technologiques, l’homme est aussi par exemple celui qui, arrivé récemment à la tête du Walt Disney Feature Animation, a immédiatement remis en place le département d’animation 2D fermé par la précédente équipe dirigeante. La logique rabattue par ses soins est bien entendu toujours la même : un bon film, c’est une bonne histoire, ou tout du moins l’art de la raconter… Pendant plusieurs années, Pixar s’est ainsi posé face aux productions Disney en faillite, jouissant d’un succès que le studio californien attribuait publiquement à sa rigueur scénaristique, et non à ses prouesses informatiques. Cette manière de se désigner implicitement comme véritable successeur du cinéma de Walt Disney, au-delà d’une technique changeante, amène l’idée omniprésente d’un retour forcé et imposé : même pas par la démarche d’un néo-classicisme (au sens où l’on pourrait le dire des Coen ou de Shyamalan, ces cinéastes qui mesurent sans cesse par leur mise en scène l’écart entre ce qu’ils ravivent un temps et le cinéma présent), mais en faisant purement et simplement mine d’ignorer ce qui a pu exister de modulations et d’approches autres ; en effaçant, en somme, toute trace qui pourrait pointer le fait que ce canon cinématographique a plus d’un demi-siècle. Une logique de régression pure…

Évidemment, comme on vient de le voir, ce n’est pas le cas : tout ce qui encadre cette parenthèse nostalgique la remet en perspective et la questionne, comme chez les cinéastes cités plus haut. Mais cette partie centrale hermétique, prise isolée, n’en reste pas moins la concrétisation du fantasme absolu de ce retour littéral aux cinémas de l’âge d’or (les apports annexes relativistes lui permettent justement de toucher à cet extrémisme). La pureté recherchée de cette forme passe de ce fait dans le film par une étrange logique de remise à zéro de tous les compteurs. Le chaos des lumières précédemment évoqué (la deuxième nuit), machine folle qui s’emballe et se détraque après avoir été poussée trop loin, agit sur le film comme un ouragan : après son passage, il ne reste plus rien. Cette transition par le noir et le vide, qui fonctionne comme une renaissance (le film et sa forme précédente étaient eux aussi nés de l’obscurité), permet à un nouveau monde de se reconstruire, qu’on présente d’ailleurs de prime abord par opposition à la folie des lumières anarchiques qui l’agressent. La traversée chaotique du village, rythmé à la violence du burlesque et de l’absurde, est construite autour d’un curieux élément cauchemardesque, statue au visage bouffon, déformé par le comique comme l’effroi : celle du fondateur de la ville, une voiture de 1909. De même, on sait que l’un des scènes coupées de cette longue séquence passait par la case cimetière, étape plus noire et affolée (carcasses, barbelés…) où s’entassaient les restes de véhicules anciens. Ainsi, l’aspect révélateur de la nuit joue aussi pour la petite ville : comme des flashs entre-aperçus durant le reboot des formes du film, ces témoins phobiques d’un âge originel appuient déjà l’idée que le monde visité sera un univers figé et fantôme (3), dont la pureté (dans le sens d’une absence de compromis, d’un isolement sanitaire du reste du film) évoque aussi en creux l’idée d’un monde en décomposition – les maniaques retrouveront même leur pont Nosferatesque dans la traversée d’un passage à niveau. Un dernier passage par le noir (l’évanouissement), et le nouveau film peut s’animer…

ardoise vierge et initiale à partir de laquelle on peut reconstruire un ordre nouveau, d’autres images.

Comment pourrait-on caractériser la mise en scène (ou le cinéma en général) de ce séjour sur les terres du classicisme ? Lasseter n’est pas idiot, il sait que le cinéma n’est pas affaire de grammaire ou d’arithmétique : il ne va pas se contenter de poser systématiquement sa caméra et d’élargir les cadres, ou encore de réduire automatiquement le nombre de plans. Approcher la chose par l’utilisation d’un dispositif, qui témoignerait d’ailleurs d’une compréhension pour le moins limitée du cinéma classique hollywoodien, ne ferait qu’exprimer théoriquement et laborieusement (et non par l’expérience du film même) une idée arrêtée et sèche répétée en boucle sur plus d’une heure. Le film ironise d’ailleurs cette tentative d’emblée, dans une succession hagarde et exagérée de longs plans immobiles nous présentant les lieux à travers une scène où il ne se passe littéralement rien (les trois coups ayant démarré le film étant ici discrètement retournés par la parodie d’un feu éternellement orange qui clignote – par trois fois, un personnage présent nous l’assure – sans se presser le moins du monde). Si Lasseter adopte forcément quelques traits formels que le scénario appelle de lui-même (un rythme plus posé construit sur l’entière longueur des scènes, l’omniprésence de plans moyens suggérée par l’arrivée de nouveaux personnages et des interactions qu’ils provoquent…), il faut s’écarter de l’observation pointilleuse des cadres et découpages pour considérer l’approche du réalisateur de façon plus générale, dans son geste d’ensemble.

Le monde classique de Cars est d’abord diurne, c’est sa première personnalité – sa seule nuit est américaine, limpide et bleutée, et les sources de lumière de la petite ville lors de ce passage, nullement éblouissantes, s’effacent pour laisser seule la diffusion feutrée qu’elles produisent (4). L’effet premier de cette hégémonie du jour est surtout la lisibilité. Aidé par des focales souvent courtes, qui permettent une très large profondeur de champ, et par l’absence d’effets de lumière, le cadre est privé de tout élément expressionniste intérieur qui pourrait parler pour le film. Le plan ne peut ainsi exister que par la simplicité et la rigueur du choix de l’échelle, de l’angle, de l’axe : la véritable épure est d’abord là. L’espace est caractérisé par son unité et sa densité (on reste dans le groupe, dans la ville), mais l’apparition d’un horizon de western constamment présent en arrière-plan donne aux scènes une constante sensation d’air, d’espace offert et de distance, superposant au pratique et au concret du décor ramassé une dimension plus spirituelle, onirique – tout comme le film dégage de l’anecdotique ses interrogations universelles. Enfin, l’esthétique présente est surtout un univers de l’échange : les interactions, la multitude de personnages, le rapport rendu obligatoire au groupe… L’idée n’est pas que ce foisonnement amène un surplus de psychologique qui remplirait le vide : il libère au contraire la mise en scène en la rendant nécessaire, obligatoire aux confrontations de personnalités, d’idéaux, de comportements. Aussi sage et discrète semble-t-elle être, elle n’est plus que cela : point de vue d’emblée, opérateur de tout ce qui se joue au sein du film.

devient aussi plan moyen, permettant d’inscrire un groupe, leurs émotions et une profondeur dans le même cadre.

Il ne faut ainsi pas chercher dans cette partie centrale un découpage qui tiendrait soudain du génie, qui devrait précisément à partir de ce point faire école ; on voit d’ailleurs mal Lasseter volontairement pourrir son talent de réalisateur en ouverture pour seulement la libérer à cette étape du film. En passant par le noir et l’origine, en faisant de la métamorphose une renaissance, Cars semble ainsi moins changer de forme que ressusciter celle-ci en lui imposant un cadre pensé comme sain, un facteur autre : celui du référent (5). On peut ainsi par exemple être surpris, en retournant observer le film à la loupe, de voir que les mouvements de caméra n’ont nullement déserté la partie centrale. Introduisant à une situation ou prenant du recul vis-à-vis d’elle, liant les différents éléments (le personnage à un décor, le personnage à un objet…), suivant les corps et bougeant en fonction de leurs mouvements, ils sont devenus part entière du film, fonction de son contenant : geste de cinéma au final invisible. Evitons d’emblée l’idée répandue du classicisme comme mise en scène transparente qui déserte humblement les lieux pour laisser place à une dramaturgie seul maître à bord, comme en représentation… La première conséquence qu’implique le fait de caller le mouvement de caméra sur celui d’un personnage, c’est avant tout la transmission de l’envie et besoin qu’a le film, à ce moment précis, de le suivre ou non. De partager une intimité ou d’y mettre une distance, de donner à voir la situation comme concept ou comme ressenti, et de marier cette décision a ce que la scène propose dans son ensemble. Ce que la partie centrale de Cars donne à voir – ou plutôt à percevoir –, c’est donc surtout cela : le référent ne réduit pas la mise en scène, il lui donne simplement matière à s’exprimer dans toute son ambiguïté, à exister en tant qu’art et non comme témoignage et application (soit une bêtasse traduction) d’un postulat théorique fini et délimité.

Tout cela peut sembler bien loin des voitures qui parlent et de la réalité du film, qui ne fait pourtant que raconter, à son niveau le plus concret, une histoire fort semblable : le comparatif d’une vie avec et sans compagnie. La construction du scénario nous offre la possibilité d’exercer cette comparaison, à travers le parallèle des deux courses d’ouverture et de clôture. Ce qui différencie les deux passages, Lasseter le pose en introduction de son final : aux trois coups exactement semblables à ceux ayant ouvert le film (même plans, même son) vient s’opposer un plan regroupant décor et personnages du segment central, indiquant qu’il faudra à présent faire avec ce par quoi le film est passé. Difficile alors de savoir ce qui va réellement faire muter cette dernière séquence : la simple application d’une émotion liée à la familiarité de ces figures, d’un plaisir de l’évocation (puis de la présence) de personnages auxquels on s’est au préalable identifié ? Il y a évidemment de cela, mais ce qui est intéressant ici tient surtout dans la façon dont cette modification somme toute basique va entraver et remettre en question la forme première : si l’intrusion de ces personnages annexes ne joue d’abord que sur la fibre sensible, les effets de cette contamination sont eux cinématographiques, et l’émotion qui en découle d’ordre artistique. Il existe aussi, au-delà de la réunion de caractères appréciés, une envie de poser ce final comme possible résolution des problèmes de forme que s’est posé tout le film.

Qu’est ce qui s’est métamorphosé d’une course à l’autre ? Pas grand chose, à première vue : les mouvements amples sont les mêmes, appuyant l’euphorie de la vitesse et l’excitation du stade (on retrouve même certains enchaînements de découpage semblables). Ce n’est certes plus la télévision qui vient infiltrer le cinéma de cette séquence : presque totalement absente (6), elle laisse place aux stigmates du film classique central, qui répand son influence de la même façon, par bribes, dans une sorte de match retour… La course se fait ainsi dans la lisibilité du jour, cadre toutes les interventions télévisuelles d’un point de vue extérieur (interviewé et caméraman dans le même plan, vue des coulisses et de leurs écrans de contrôle…) et a surtout clairement été simplifiée (trois participants seulement). Le principal changement, cependant, est plus souterrain. Le double plan cité plus haut, celui venant contrer les trois coups ouvrant la course, n’existe en effet pas que par le besoin de rappeler ces personnages à notre mémoire, mais aussi par son aspect : chacun regarde droit dans la caméra, tous regroupés comme pour une improbable photo de famille, donnée consciente, imposée et amusée de l’équation. Par ce flirt avec le conceptuel qui caractérise son style, Lasseter sait alors nous transmettre la dimension mathématique de ce qui va se jouer sous nos yeux : cette course-là va être dialectisée. Et cela change tout… Les plans de course, bien que très semblables à ceux que le film nous avait proposé en ouverture, sont condamnés à ne plus fonctionner pour eux seuls.

Il suffit à Lasseter d’apposer un tiers (le groupe d’amis venus supporter le bolide dans sa course, communiquant avec lui par radio tout au long de celle-ci) pour imposer l’échange, frapper la scène entière d’une couleur autre, et métamorphoser ainsi de l’intérieur autant de cadres qui, dans leur forme simple, sont pourtant pratiquement semblables à ceux de la première course ! Le référent a tout simplement transformé le plan de pure forme en plan de point de vue, sans rien toucher de son aspect. Avant l’apparition de cette nouvelle donnée qui va transformer la séquence, Lasseter évoque déjà la contamination de manière là encore très méthodique. Par la superposition (via un fondu) de deux images graphiquement semblables, par exemple : ont pourrait les résumer au suivi d’une voiture à travers un « couloir ». Mais parce que l’objet est autre, parce que le personnage n’est plus le même, le plan change d’identité dès son sujet remplacé, et pas simplement par l’évocation attendrie de ce dernier : le rapprochement et l’accélération passent de l’agressivité du rapprochement à une volupté du mouvement, le dos de la voiture qui nous devance bascule d’un sentiment d’exclusion de la course à celui d’une contemplation à distance préservée, le plan d’abord régi par sa fin (l’envie de rattraper le groupe) concentre soudain toute sa sensorialité en son centre (la continuité entretenue de son mouvement, de son état présent, et ce malgré le la brièveté du plan)… Tout cela bien au-delà de ce peuvent alors suggérer, par eux-mêmes, les changements de musique et de son ! Tout au long de la course, les points de comparaison viendront ainsi opposer deux façons d’habiter l’évènement, de faire vibrer une même matière formelle. Le carambolage tout en virtuosité violente de la première course voit ainsi son extrême brutalité toute entière condensée et démultipliée par un unique plan lors de ce final, qui sait simplement confronter les bonnes données (le public masse et figé regardant son ancienne icône se détruire sous ses yeux) et en faire le cœur de son découpage : on peut certainement retrouver dans le crash de la première course une telle superposition, mais aucun tri ou montage ne vient la mettre en valeur dans la fluide continuité, aux personnages anonymes de surcroît. Ici, le plan a beau être très court, sa position d’aboutissement dans la construction de ce segment de montage (la graduelle énergie brouillonne arrivant à saturation) et le choix génialement intuitif de l’angle font que, de la manière la plus sensible et fine, l’idée sacrificielle que sous-tend l’évènement (la destruction des anciens pour que les nouveaux venus puissent briller sans entrave) sera ce que nous retiendrons avant toute autre chose de ce bout de scène.

celle de spectateurs contemplant une légende s’autodétruire, dans la logique cynique d’un sage travelling latéral.

Ces procédés de comparaison, qui évoquent d’ailleurs un leitmotiv comique de montage du film (7), ne donnent pas seulement à voir une différence : il posent aussi comme évident le prolongement des couples de plans, leur identité visuelle voisine ou commune – tout comme, en ouverture, Lasseter faisait des pieds et des mains pour que l’esthétique télévisuelle se fonde progressivement dans le reste de son film, comme une extension naturelle de celui-ci. Que retenir de cette harmonie des formes ? Que Lasseter, tout d’abord, n’a pas pour but de réhabiliter ce qui est esthétiquement dossier clôt. Il y a quelque chose d’Orphée dans la façon dont est menée sa petite ville : elle est un fantasme triste qui, pour préserver son existence et survivre, se doit de fermer les yeux sur certaines réalités (l’ancienne identité de Hudson), éviter le contact avec l’extérieur (puisqu’on finit par éjecter l’intrus d’un coup de téléphone), ne jamais prendre trop conscience que l’on habite là un musée vide (puisque la ballade aux néons appuyant l’aspect fantôme des lieux amène la fin de l’expérience et le retour des journaliste)… Bref, ce monde est présenté comme donné sous conditions, isolé dans l’espace et le temps, quelque part entre Brigadoon de Minnelli et Le Village de Shyamalan. Lasseter partage aussi, à sa façon, les interrogations de ce dernier cinéaste, ses fantasmes de cloisonnement et sa conscience du malsain qu’ils renferment : comme pas mal de jeunes metteurs en scène actuels (quitte à rester dans l’animation, on pourrait même aller chercher jusqu’à Goro Miyazaki), la question du rapport aux canons du cinéma ancien (ses échelles de plan, son rythme…) est tout sauf une évidence acquise et tranquille. On a déjà vu plus haut que l’endroit nous était présenté au travers de signes un brin mortifères : de même, à travers la figure du « mauvais » réactionnaire (Paul Newman au doublage) qui préserve ce monde de toute corruption jusqu’à le mettre sous glace, Lasseter pose une croix sur une reconstitution froide du cinéma classique, sur l’exercice de style mort : cet univers doit vivre.

Mais que propose-t-il comme continuité, comme futur ? Pixar ne veut pas mimer à vide le cinéma passé, comme les personnages miment ici le temps glorieux des néons à travers les rues désertes, on l’a compris ; mais bien que manifestement sincère et concerné dans l’amour des formes virtuoses ouvrant son film, le studio ne peut visiblement pas non plus envisager d’en faire la finalité de son long-métrage, et encore moins celle de son cinéma en général. Ce que veut Lasseter, ce qui transpire de ces jeux complexes d’aller et retours des référents et de la dialectisation, comme de cette continuité formelle qui leur survit dans la mise en scène, c’est simplement l’envie d’incarner l’image nouvelle. De la faire exister autrement que pour elle-même et dans sa seule sensualité, de déployer enfin toutes ses possibilités cinématographiques : c’est en cela, sans doutes, qu’il faut d’abord comprendre cette litanie du scénario comme matériau clé de la production Pixar, passage obligé à l’exercice d’une mise en scène d’aspiration classique – mais d’un classique renouvelé par les mutations visuelles des nouveaux procédés d’immersion. L’idée n’est pas pour les cinéastes de Pixar de se compromettre, mais bien de prendre à bras le corps ce que le cinéma actuel propose, et d’organiser le tout pour y recréer toujours le même système esthétique et éthique de rapport à la réalité : le classicisme ne mute pas, il organise en fonction de ses exigences, et gagne en couleurs de ces rencontres. Le manège des différents réalisateurs au sein du studio en est le signe le plus criant, chacun d’entre eux se montrant singulier dans la manière dont il recrée une certaine idée du classicisme : soit, résumé très grossièrement, l’idéal de cinéma et de mise en scène recréé par l’héritage croisé des deux figures fondatrices du studio, Disney et Lucas (8) – comprenez la direction artistique et le montage (la gestion réfléchie de la première et les confrontations fertiles du second).

Reste en filigrane l’impression curieuse de voir Lasseter utiliser le film comme un petit atelier à expériences, concrétisant puis confrontant ses différents désirs de cinéma, interrogeant les chemins qu’a pu prendre le studio ; oubliant, pour une fois, le statut possiblement problématique des images de synthèses… Nuages en traces de pneus, moucherons motorisés, assimilation osée du physique des vaches-tracteurs à celui de l’idiot du village : combien de fois dans Cars nous la montrera-t-elle au repos cette espèce étrange et numérique, laissée tranquille, traînant dans un coin du montage comme une respiration ou une note distrayante, sur le côté de la scène en cours, jamais concernée par les problèmes du film ? Il y a ici une distance dissonante au milieu de la chaleur habituelle des productions Pixar, un hermétisme qui rappelle parfois la sécheresse des films classiques les plus poussés, les Hawks ou les Walsh, sans toutefois jamais nous concerner autant qu’elles. Car ce film est plein, fermé, déjà joué (atteignant d’ailleurs une limite très concrète dans l’explicite d’une chanson qui, au beau milieu du script, vient frontalement nous transmettre les données nécessaires, façon rapport de police). On parlait plus tôt de Cars comme d’un film formel, ou encore comme d’une œuvre peu aimable, et ce n’est pas là des étiquettes lancées au hasard : obsédé par sa propre forme, le film lui-même, relégué sujet d’expérience, passe soudain au second plan. A l’époque, Lasseter pensait réaliser la dernière œuvre du contrat le liant à Disney, avant que son studio ne fasse son grand saut dans le vide. Un an après l’arrivée de Brad Bird et de ses premiers apports moins familiers (un certain post-modernisme en fait, malgré tout ce que le terme peut avoir de ronflant), Cars avait donc en lui cette légère odeur du film sacrifié pour les suivants, seule œuvre réflexive de la filmographie Pixar qui prend une fois pour toutes en charge les doutes et les interrogations qu’amènent vingt ans de production pour que les prochains longs-métrages n’aient pas à s’encombrer de ce gêne, et puissent ainsi jouir pleinement et innocemment de leurs trouvailles (9).

On peut cependant comprendre ce film rond et opaque comme un passeur aux ambitions plus larges… La guerre que conte Cars, cette opposition jamais dénouée entre une tendance à la stylisation et la tradition d’une intense efficacité narrative, est loin d’être le cheval de bataille attitré de Pixar ! Edison, par ses cadres à l’élégance extrême frisant parfois le gratuit, posait déjà la question pour un cinéma US par ailleurs universellement reconnu pour son talent de la narration par l’image (et ce dès Griffith, s’il faut en remonter au cliché des pionniers). En reconstituant, par son film-outil, un modèle réduit de la façon dont Hollywood a toujours du (et su) gérer les modulations de ses deux pôles, Lasseter ne semble pas si concentré que cela sur les problématiques formelles de son studio. Et pourtant… Voir la matière numérique réfléchir ainsi la mise en scène nationale, se montrer concernée et donc partie prenante du problème commun – et ce sans un instant faire mine de se poser la question du gêne né de son propre statut –, reste sans doute le fantasme premier et souterrain du film. Cette aisance obtenue par omission, petit « comme si de rien n’était », fait toute la différence ; et il n’est alors pas improbable que les voitures multicolores aient plus œuvré que tous les autres films Pixar réunis pour enfin ancrer et imposer l’image de synthèse au sein d’une Histoire du cinéma américain que le studio déjà s’approprie, réécrit – et enrichit.

Tom

(1) Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’une utilisation semblable en était faite dans le cinéma hollywoodien classique, les éclairages y ayant été là aussi nécessaires pour donner relief, crédibilité et personnalité aux décors plats de carton-pâte.

(2) On retrouve un procédé semblable dans le château vide et inutilisé de La Belle et la bête, ou encore dans la jungle adolescente aux animaux absents du Roi Lion.

(3) La poursuite du faux camion est d’ailleurs truffée de plans évoquant les tics du film de fantômes : personnages incertains (sans visage visible) amorçant une éternelle fuite et dérobade au premier plan, passage fluide et ambigu, alors que la silhouette du personnage en chair et en os (ici le héros), à l’arrière plan, tente de le rattraper, d’avoir prise.

(4) De même, les quelques saillies de lumières que vient réclamer la nuit (le tracteur fou, la course en marche arrière) restent étonnement contrôlées, jaunies et jamais aveuglantes, contenues dans le cadre (le plan séquence de la marche arrière derrière le bosquet) ou l’espace (l’enclot qui limite le déchaînement du tracteur).

(5) La dernière scène précédent la partie centrale du film est d’ailleurs un zapping purement télévisé, sans ambiguïté : Lasseter joue ainsi d’abord sur cette opposition, la fonction contre l’addition, le montage (ici réduit à la plus simple essence d’un champ – contre champ) contre la succession…

(6) Un zoom « suspect » tout au plus, lors de l’accident du King (premier plan, avant le tonneau)

(7) Par trois fois (lors de la présentation Rust-Eze, après la promesse de rester éveillé, et lors de l’escapade aux champs), Lasseter utilise un cut entre deux plans pour changer de décor et de moment tout en laissant son héros à l’exacte même place dans le cadre, le confrontant ainsi très concrètement à l’effet que peut avoir un changement d’environnement sur un même personnage (comment un contexte peut changer l’objet).

(8) Avant d’être vendu à Disney, Pixar est en effet un département d’ILM, la société d’effets spéciaux de Georges Lucas : le modèle du blockbuster (le « divertissement total ») reste ainsi une influence prédominante au studio. La vocation de cinéaste de Lasseter proviendrait d’ailleurs, selon ses dires, de la première projection de Star Wars ; et vu l’âge moyen des équipes, il n’est sans doute pas le seul..

(9) A ce titre, l’annonce récente d’une suite à Cars semble pour le moins incongrue, tant le film semble d’abord exister comme nécessité à ce qui agitait à cette époque l’art du studio…